Markgräfliche Orangerie

Die Ausstellung

Spannende und manchmal auch kuriose Exponate aus verschiedenen Jahrhunderten beleuchten, was „typisch“ für Franken ist oder sein könnte. Auf einer Wanderung durch neun fränkische Regionen entdecken die Besucherinnen und Besucher die geschichtliche und regionale Vielfalt: Sie passieren Reichsstädte und Reichsritterschaften, geistliche Fürststifte und Adelsherrschaften, treffen auf wilde Markgrafen, mutige Räuberinnen, mächtige Bischöfe und standhafte Städterinnen. Die Wanderung wird so auch zur Zeitreise, bei der die Reisenden auf alte und neue Traditionen und Eigenarten, Gegensätzliches und Verbindendes sowie auf romantische Verklärungen und (vermeintliche) Klischees treffen – eben auf typisch fränkische Geschichten.

Eine Zeitreise durch Franken

Geniales und geschäftstüchtiges Franken

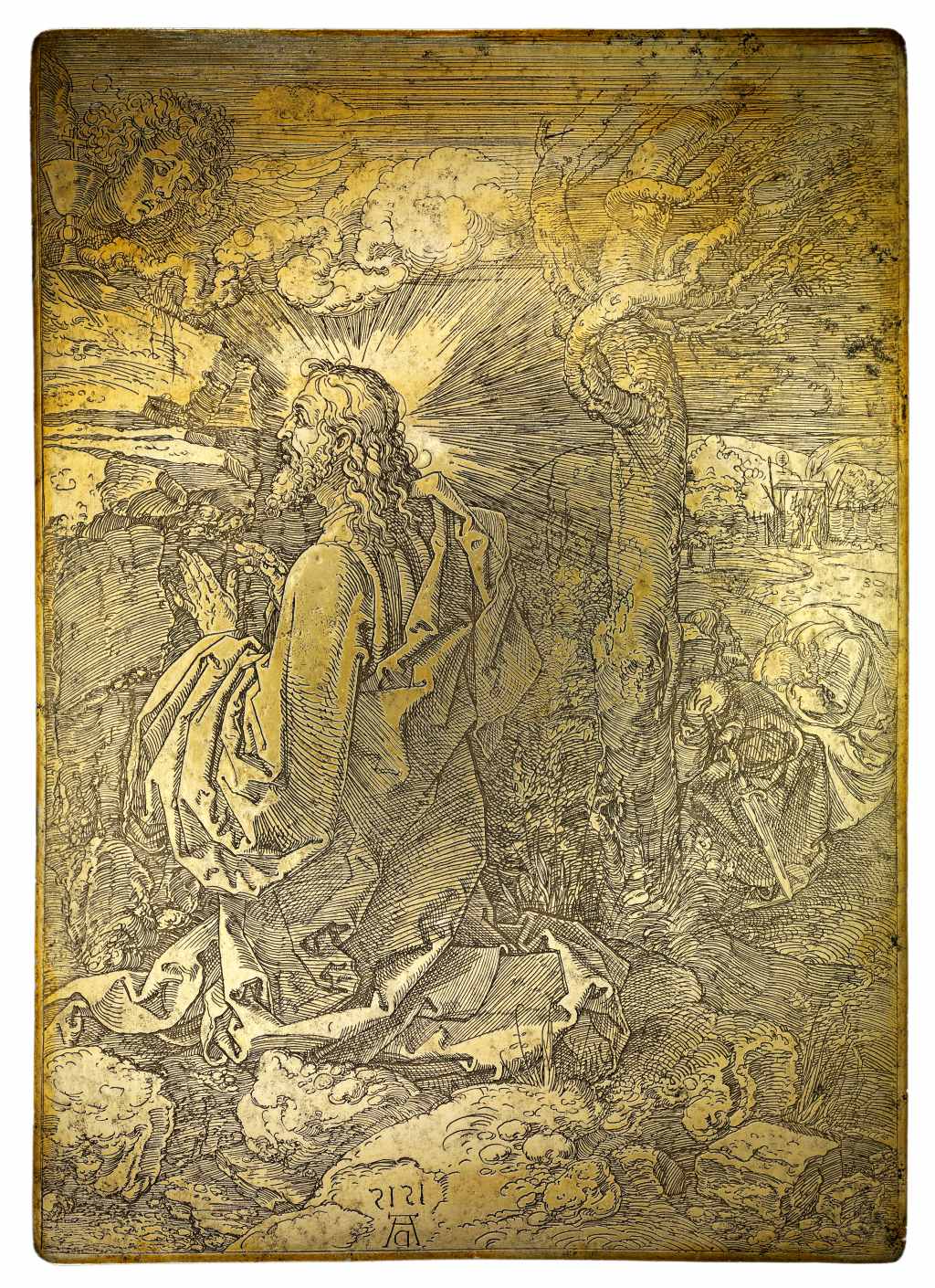

Der Erfindungsreichtum der Nürnberger Handwerker und die internationalen Handelsbeziehungen der Kaufleute schufen um 1500 eine ideale Umgebung für Albrecht Dürer. In seiner eigenen Druckwerkstatt experimentierte er mit neuen Techniken und stellte massenhaft grafische Werke her, die im ganzen Reich verkauft wurden. Unter der Marke „AD“ machten diese Drucke ihn weltberühmt.

Frankens Flöhe

Ah, Oh, Au … Überall zwickte und zwackte es, denn Flöhe gehörten – wie andernorts – zum Alltag im frühen Franken. Um der Plage Herr oder Frau zu werden, versuchte man sie in die Falle zu locken. Ein bisschen Honig, Blut oder Harz, und „Frankens Kleinster“ klebte im gedrechselten Gefäß fest, durch dessen Öffnungen er gekrochen war.

Fruchtiges Franken

Schweizerhose, Venusbrust, Kardinal ... Man möchte hineinbeißen, doch HALT! Die Äpfel, Birnen oder Pfirsiche sind aus Wachs. Um 1800 wurden die „Anschauungsfrüchtchen“ mit den klingenden Namen an Abonnenten verschickt. Auch die gelehrten Benediktinermönche von Kloster Banz ließen sich Lieferungen aus Weimar kommen.

Exotisches Franken

Ein chinesischer Drache in Oberfranken? Das fernöstliche Fabelwesen hatte sich nicht etwa verflogen, vielmehr ließ Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth um 1745 ihren berühmten Felsengarten Sanspareil mit diesem dekorativen Drachen im chinesischen Stil ausstatten, ganz den Moden der Zeit entsprechend.

Fränkische Langfinger

Groß war die Angst vor Raubüberfällen im Spessart im 19. Jahrhundert. So groß, dass man nach überstandener Attacke für göttlichen Beistand dankte. Viele Familien am Rand der Gesellschaft konnten sich nur durch Überfälle und Diebstähle über Wasser halten. Räuberromantik a la Wirtshaus im Spessart? Fehlanzeige.

Toskana in Franken

Der Weg Frankens nach Bayern war oft verschlungen. In Würzburg etwa gab es um 1800 noch ein „südliches Zwischenspiel“, denn Großherzog Ferdinand III. von Toskana zog in die Residenz am Main ein. Auf ihn gehen Teile der dortigen Innenausstattung zurück, so dieses Leuchter-Paar „Amor und Psyche“.

Schwergewichtiges Franken

Morgens Steak, abends Eis, dazu reichlich Champagner – der stressgeplagte Otto von Bismarck litt an Übergewicht, Gastritis und Gicht. 15 Mal fuhr er deswegen zur Erholung nach Kissingen in Unterfranken. Wer das tägliche öffentliche Wiegen des Reichskanzlers verpasste, konnte die Ergebnisse in der Zeitung lesen.

Steinreiches Franken

Gold, Zinn, Eisen, Minerale – das Fichtelgebirge war über Jahrhunderte eine „steinreiche“ Bergbauregion. Auch Speckstein wurde abgebaut und weiterverarbeitet. Mit diesem Koffer begab sich ein Vertreter der Wunsiedler Speckstein-Gasbrenner-Firma „Lauböck & Hilpert“ auf seine Handelsreisen.

Hochadel in Franken

Nicht nur durch spektakuläre Heiraten machte Coburgs Herzoghaus im 19. Jahrhundert von sich Reden. Herzog Ernst II. hatte im Deutsch-Dänischen Krieg 1848/49 als Kommandant einen dänischen Angriff abgewehrt und sich den Ruf des „Helden von Eckernförde“ erworben. Der Tafelaufsatz in Form eines Schiffs, der ihm mehr als 40 Jahre später geschenkt wurde, erinnert daran.

Münchner Kindl für Franken!

Franken ist Bierland, vor allem Oberfranken! Längst ist das Regionale in Frankens Bierkultur zum Markenzeichen geworden. Vor 100 Jahren setzten manch fränkische Brauereien aber lieber auf die Werbewirkung des weltbekannten Münchner Biers und verwendeten Motive wie das Münchner Kindl samt Radi.